Jahresbericht

Jahresbericht 2024: Einblicke in die Vielfalt des Pfarramtes

Editorial

Geschätzte Leserinnen und Leser

Die Vielfalt der kirchlichen Angebote ist fester Bestandteil der reformierten Kirchen in der Stadt Bern und Bremgarten. Diese Mannigfaltigkeit äussert sich in Themen wie „Blick über den Tellerrand – Gespräche zwischen Kirche – Politik – Recht – und Wirtschaft“, „Fenchel für den Frieden“, „Orgelmusik zur Märitzyt“, „Tanzmahl – in die Beats mischen sich in die Worte der Schöpfungserzählung“, „Sommerfest – 75 Jahre Petruskirche“ oder „Jukebox – der Sonntagmorgen mit Zugabe“. Digitalisierung und künstliche Intelligenz mögen unterstützen, aber erarbeitet und durchgeführt werden unsere Angebote durch unsere Mitarbeitenden, freiwilligen Mithelfenden, unsere Pfarrerinnen und Pfarrer sowie durch die Behördemitglieder. Ihnen allen gebührt ein grosses Dankeschön für ihr hohes Engagement zugunsten der Bevölkerung unserer Stadt und Bremgarten sowie für ihre Verbundenheit zu unserer Kirche.

Schwerpunktthema dieses Jahresberichtes bildet das Pfarramt. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn schreiben im Leitbild für die drei Ämter „Dem Pfarramt ist die Verantwortung übergeben für

- die öffentliche Verkündigung der Frohen Botschaft und die Feier der Sakramente,

- die liturgische Gestaltung von Feiern an Lebensübergängen,

- die Seelsorge und spirituelle Begleitung,

- katechetische und sozialdiakonische Aufgaben,

- die Bildung in der Gemeinde,

- die geistliche Leitung der Gemeinde».

Unsere Pfarrerinnen und Pfarrer haben eine Vielfalt von Aufgaben zu erfüllen. Im Bericht enthaltende und nachzuhörende Interviews mit vier Pfarrpersonen bestätigen dies. Aus den Antworten der Befragten entnehme ich, dass sich die religiösen Bedürfnisse unserer Gesellschaft verändert haben und demnach das heutige Berufsbild der Pfarrperson nicht mehr demjenigen zu Gotthelfs Zeiten entspricht. Die persönlichen Kontakte und die Beziehungspflege spielen heute eine ebenso wichtige Rolle wie die vorgegebenen Gottesdienste, Kasualien und Bildung. Kasualien werden vermehrt inhaltlich und örtlich auf die Wünsche der Leute zugeschnitten. In einem sind sich die interviewten Pfarrpersonen einig: Wir dürfen einen spannenden, vielfältigen, mit vielen persönlichen Kontakten geprägten Beruf ausüben.

Rudolf Beyeler, Präsident desd Kleinen Kirchenrats

Die sich verändernde Rolle des Pfarramts im städtischen Umfeld

Das Pfarramt stellt Einerseits eine uralte und verblüffend stabile Rolle in einem institutionell festgefügten System dar. Eine Rolle, die auf Predigt und Gottesdienst, Seelsorge und Bildung fokussiert ist. Andererseits spiegelt das Pfarramt kulturelle Veränderungen wider. Dies ist heute nicht anders, wo gesellschaftliche Trends der Pluralisierung, Individualisierung, Säkularisierung und Digitalisierung zu einem Paradigmenwechsel führen. Veränderungen zeigen sich in Städten früher und deutlicher als auf dem Land. Dies gilt auch für das Pfarramt. Wie zeigen sich diese?

Modellcharakter für pastorale Innovationen und Veränderungsprozesse im städtischen Umfeld kommt kirchlichen «Ritualagenturen» zu. Diese spriessen seit rund sechs Jahren aus dem Boden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sich Pfarrpersonen zusammenraufen und die für die Volkskirche typischen Kasualien – Taufe, Hochzeit, Bestattung – über die Kirchgemeindegrenze hinaus organisieren: über eine gemeinsame Webseite und mit grosser Flexibilität bezüglich Ort, Zeit und ritueller Gestalt. Auch kurze Fristen, weite Wege und «coole Locations» werden ohne Murren in Kauf genommen. Ausgehend von den Erfahrungen der Ritualagentur Bern zeichnen sich für das Pfarramt der Zukunft folgende Trends ab:

- Pfarramtliche Arbeit erfolgt zunehmend kooperativ – mit Pfarrkolleg:innen, anderen Berufsgruppen und Ehrenamtlichen.

- Pfarrer:innen sind offen für alle Menschen, die nach dem Grund ihrer Hoffnung fragen (1Petr 3,15) und ihre Begleitung wünschen, nicht nur für ihre Mitglieder. Sie verstehen ihre Tätigkeit als eine diakonische, seelsorgerliche und missionarische (in einem weiten Sinn).

- Sie verstehen sich als Dienstleister:innen, sind an den Bedürfnissen der Menschen interessiert und versuchen diesen flexibel, kreativ, theologisch reflektiert und seelsorglich sensibel zu entsprechen.

- Gestaltungsfreiräume gewinnen für das Pfarramt an Bedeutung. Fixe Zeitvorgaben für einzelne Tätigkeiten erweisen sich dagegen als pastoral dysfunktional.

- Die Person, ihre Prägung und Begabung gewinnen an Gewicht gegenüber dem Amt. Pfarrer:innen sind künftig noch stärker herausgefordert, Gesicht zu zeigen und in Person für eine Sache einzutreten.

- Dabei wird die digitale Präsenz und Ansprechbarkeit für das Pfarramt immer wichtiger.

Mehr zur sich wandelnden Rolle des Pfarramts erfahren Sie in den Interviews mit Pfarrpersonen aus den verschiedenen Quartieren. Die Gespräche geben Einblick in neue pastorale Ansätze, persönliche Erfahrungen und aktuelle Herausforderungen – und zeigen, wie vielfältig das Pfarramt heute gelebt wird.

David Plüss

Interview mit Sonja Gerber

Interview mit Luzius Rohr

Interview mit Daniel Hubacher

Interview mit Beate Schiller

Wenn eine Beschwerde Projekte ausbremst

Eine eingereichte Beschwerde gegen vier zentrale Beschlüsse des Grossen Kirchenrates – darunter das Budget 2024, ERP+, das Ensemble Markus sowie das Projekt Stadtkloster Frieden – brachte die Gesamtkirchgemeinde Bern zu Jahresbeginn in eine herausfordernde Situation. Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde bedeutete: Kein rechtskräftiges Budget, keine neuen Projekte, keine nicht gebundenen Ausgaben.

Für mehrere Monate konnten lediglich unbedingt notwendige Leistungen erbracht werden. Viele Vorhaben, darunter auch Bauprojekte und digitale Entwicklungen, mussten sistiert oder verschoben werden. Die Unsicherheit erschwerte die Planbarkeit auf allen Ebenen und führte zu Verzögerungen und Zusatzkosten – unter anderem durch Vertragsnachverhandlungen oder neu zu terminierende Projektstarts.

Am 10. Juni 2024 wies das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland die Beschwerde vollumfänglich ab. Dennoch war der Schaden bereits spürbar: Zeitverluste, finanzielle Mehrbelastungen und personeller Mehraufwand prägten die erste Jahreshälfte.

Die Situation zeigte eindrücklich, wie stark kirchliche Prozesse von rechtsstaatlichen Verfahren betroffen sein können – und wie wichtig eine transparente Kommunikation gegenüber allen Beteiligten ist. Gleichzeitig bewiesen die Kirchgemeinden und die Verwaltung der GKG ihre Handlungsfähigkeit: Notwendige Ausgaben wurden umsichtig priorisiert, kreative Zwischenlösungen entwickelt und der Zusammenhalt gestärkt. So wurde auch aus der Krise ein Lernmoment – mit Blick auf künftige Krisenresistenz und noch klarere Abläufe.

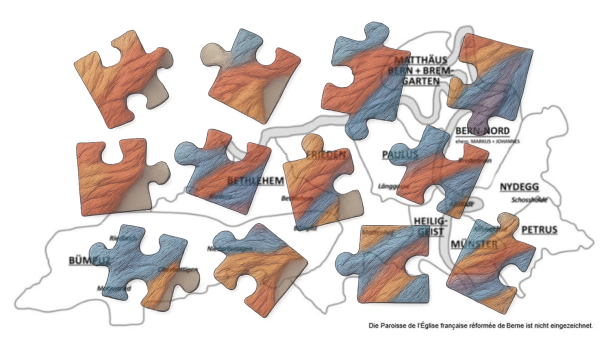

Entscheid zur Urnenabstimmung: Fusion Gesamtkirchgemeinde Bern

Am 11. September 2024 beschloss der Grosse Kirchenrat, die Stimmberechtigten der Gesamtkirchgemeinde Bern am 18. Mai 2025 an die Urne zu rufen: Zur Abstimmung steht das Paket zur Fusion der heutigen Gesamtkirchgemeinde mit den zwölf Kirchgemeinden zur neuen «Kirchgemeinde Bern». Damit kommt ein mehrjähriger Arbeitsprozess zu einer wichtigen Etappe.

Der Entscheid folgte auf die Empfehlung des Steuerungsgremiums, das zuvor die rechtlichen Grundlagen und den Erläuternden Bericht bereinigt und verabschiedet hatte. Der Grosse Kirchenrat folgte dem vorgelegten Paket inhaltlich und verzichtete auf Anpassungen – insbesondere beim Abstimmungsquorum und der Anzahl Exekutivmitglieder.

75 Jahre Petruskirche

Die Petruskirche – ein stiller Zeitzeuge im Kirchenfeld

Wer durch das Berner Kirchenfeldquartier spaziert, merkt schnell: Hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Breite Strassen, gepflegte Gärten, grosse alte Häuser – ein Quartier mit Geschichte und Stil. Und mittendrin steht sie: die Petruskirche an der Brunnadernstrasse. Auf den ersten Blick wirkt sie unscheinbar. Doch wer stehenbleibt, entdeckt ein stilles Stück Stadtgeschichte.

Die Kirche wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut, zwischen 1947 und 1949. Der Architekt Max Böhm entwarf ein modernes, aber zurückhaltendes Bauwerk mit einem 35 Meter hohen Turm und einer eindrücklichen Reliefplastik von Gustave Piguet an der Vorhalle – sie erzählt vom Leben des Apostels Petrus, dem Namensgeber der Kirche.

Was viele nicht wissen: Die Petruskirche ist eng verknüpft mit der Stadtentwicklung Berns. Das Kirchenfeldquartier war eine bewusste städtebauliche Erweiterung im 19. Jahrhundert – mit breiten Alleen, Sichtachsen zur Altstadt und einer klaren Gliederung rund um drei zentrale Plätze. Es sollte ein Quartier für gut situierte Bürger*innen werden. Und wo Menschen wohnen, soll auch ein Ort für Gemeinschaft sein. So entstand später die Petruskirche als Antwort auf das wachsende Bedürfnis nach religiösem und sozialem Raum im neuen Stadtteil.

Die Kirche war nie nur ein Gotteshaus. Sie war Treffpunkt, Versammlungsort, ein Ort für Rituale und Alltagsnähe. Geprägt wurde diese lebendige Gemeindearbeit in den ersten Jahren besonders durch Pfarrer Klaus Schädelin, der von 1949 bis 1958 an der Petruskirche wirkte. Schädelin war nicht nur Pfarrer, sondern auch Autor des bekannten Jugendbuchs „Mein Name ist Eugen“. Mit seinem feinen Gespür für Humor und Menschlichkeit erreichte er viele – in der Literatur und in der Kanzel. In einem Selbstinterview sagte er einmal:

„Und als ich dann gross war, dünkte es mich oft schade, dass es viel zu wenig lustige Bücher gibt. Denn alle die Buben und Mädchen, die viel Angst haben und traurig sind, die brauchen dann nicht auch noch traurige Bücher!“

(Klaus Schädelin, Quelle: tvz-verlag.ch)

Die Petruskirche bleibt ein lebendiger Ort, der über Generationen hinweg Gemeinschaft stiftet – mitten in Bern.

Bern-Nord ist Realität

Am 21. August 2024 haben die reformierten Kirchgemeinden Johannes und Markus einstimmig der Fusion zur neuen evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Bern-Nord zugestimmt. Damit wurde ein gemeinsamer Weg offiziell besiegelt, der bereits seit mehreren Jahren mit grossem Engagement beschritten wurde.

Die beiden Kirchgemeinden hatten ihre Gottesdienste und Angebote schon länger gemeinsam geplant und durchgeführt. Die Fusion stellte folglich keinen Bruch, sondern die konsequente Weiterführung einer gewachsenen Zusammenarbeit dar.

Mit dem Entscheid wurde die Grundlage für eine neue gemeinsame Organisation geschaffen. Nach der Wahl des neuen Kirchgemeinderats im Dezember 2024 nahm die Kirchgemeinde Bern-Nord ihre operative Tätigkeit im Januar 2025 auf.

Still ruhten die Glocken im Münster

Im Februar wurde es ungewohnt still rund ums Berner Münster: Für gut zehn Tage verstummte das berühmte Geläut – und das aus gutem Grund. In den Glockenstuben fanden umfangreiche Brandschutz-Sanierungen statt. Die alten Elektroinstallationen – einige stammten noch aus den 1940er-Jahren – entsprachen längst nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards.

Was auf den ersten Blick einfach klang, war in Wirklichkeit ein fein abgestimmtes Zusammenspiel von Denkmalpflege, Technik und Sicherheitsvorgaben. Neue Verkabelungen, moderne Sicherungen und eine hochpräzise Glockensteuerung wurden eingebaut. Und damit auch künftig jede Glocke im richtigen Ton schwingt, folgte im Anschluss eine Neuintonation – also ein klangliches Feintuning.

Im Austausch mit Fachleuten aus Paris, Basel und anderen Städten wurde dabei nicht nur Technik, sondern auch Wissen weitergegeben. Ein gemeinsamer Lernprozess – damit der Klang des Münsters auch in Zukunft sicher über die Stadt hallt.

Ökumene: Gemeinsam Strahlkraft entwickeln

Seit über 40 Jahren ist die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bern (AKiB) ökumenisch unterwegs in Bereichen, die die öffentliche Hand zu wenig unterstützt. So sind das HipHop-Center für junge Menschen, die nach Orientierung suchen, das «Betreute Wohnen Albatros» für randständige Menschen, die RBS – Rechtsberatung im Migrationsrecht und vieles mehr entstanden. Die GKG Bern und Umgebung als wichtiges Mitglied der AKiB, ist unter anderem für deren Rechnungsführung zuständig. 2024 hat sie diese grundlegend überarbeitet und zu einem aussagekräftigen Führungsinstrument ausgebaut.

Neu ist der Pilot «Gemeinsam finanzierte Projekte» der römisch-katholischen und evangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde Bern. Dazu gehören Angebote wie das TRiiO (niederschwellige Arbeitsintegration), die Kirchliche Gassenarbeit, die Offene Kirche Bern oder die Fachstelle «Ereignisse.ch».

Durch die Ökumene, das Zusammenwirken der christlichen Gemeinschaften, sind alle Beteiligten wirksamer und gewinnen öfters eine Strahlkraft – nicht nur im kirchlichen Feld, sondern vor allem auch im sozialen Raum.

Text: Monika Moritz

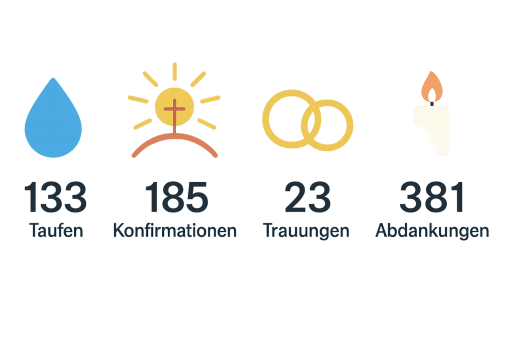

Kasualien 2024

Kollekte 2024

Die gesammelte Kollekte betrug im Jahr 2024 CHF 223'802.- (Gottesdienste, ohne Trauerfeiern, Trauungen). Wir bedanken uns herzlich für Ihre Treue!